ペットと暮らす家

ペットと暮らす家庭の生活実態調査

―犬の問題行動と間取りの関係についての考察―

::犬と暮らす家の設計理論 Advance Series::

1. はじめに

1-1.経緯

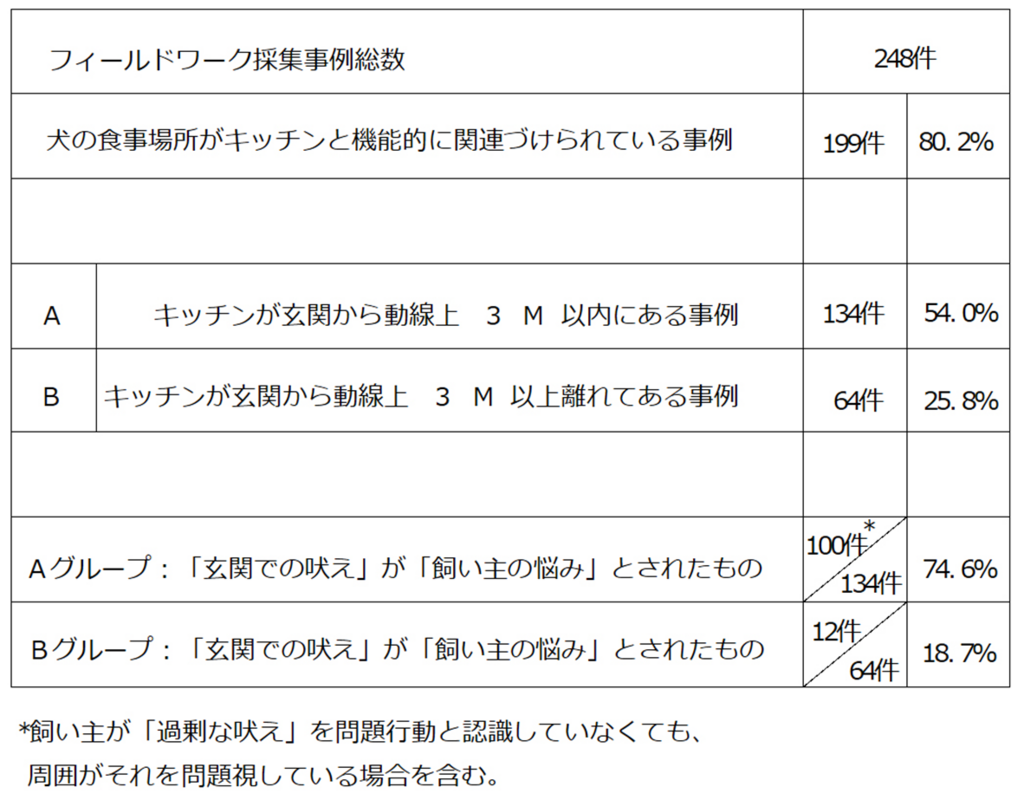

本稿は筆者の指導の下、中央動物専門学校動物共生科(東京都北区)の学生とともに2009 年~2015 までに行ってきたSTF調査(住宅の間取り図に家具レイアウト、犬の寝床(S)・排泄場所(T)・食事場(F)の位置をプロットする調査)212 件に、2016 年度分の調査36 件を加えた、計248 件の事例について、建築計画学的なアプローチと行動分析学からのアプローチにより、犬の室内飼育に内在する「間取り」の問題点を説明するものである。

1-2.取り扱う問題の範囲

本稿は犬との生活の中で起こる「過剰な吠え」に関して、前述の方法で考察するものとする。これは狭小住宅における小型犬の室内飼育や集合住宅での飼育という犬の居住環境の変化が近年顕著になったらで、「過剰な吠え」は極めて重要な解決すべき問題だからである。

1-3.背景

2000 年代に入り一般的になってきた犬の室内飼育は、欧米等の土足生活と異なるユカ座の日本においては、それに苦労し、理想のかたちを模索している飼い主が多いようだ。筆者も含め、ハウスメーカー等もその需要の高まりから住宅のかたちを犬の室内飼育に適正化する努力をしてきた。また、時代を同じくして、犬のしつけ・トレーニングの世界でも大きな変化があり、アルファシンドローム(権勢症候群)を意識した「しつけ方」は否定され、現在は行動分析学の枢軸となるオペラント条件づけを重視した行動科学的なものが主流となっている。

1-4.筆者の立場

筆者は犬と暮らす住まいの設計は、しつけ・トレーニングを考慮したものであるべきだと考えているので、上記の行動分析学を建築計画および調査分析に援用する。

1-5.オペラント条件づけ

オペラント条件づけは表1 に示す単純な法則である。飼い主や犬、猫など生活体の「行動」の直後にあらわれた刺激の種類(=結果)が「行動」の生起頻度を変化させることをいう。

| 正(positive)の強化(reinforcement) 行動の直後に快刺激が出現。 →もう1 回「行動を起こす頻度が高まる」 |

| 負(negative)の強化(reinforcement) 既に在った嫌悪刺激が行動の直後に消失。 →もう1 回「行動を起こす頻度が高まる」 |

| 正(positive)の罰(punishment) 行動の直後に嫌悪刺激が出現。 →次回は「行動が起きにくくなる」 |

| 負(negative)の罰(punishment) 既に在った快刺激が行動の直後に消失。 →次回は「行動が起きにくくなる」 |

また、行動が起きるには、コマンドや特定の刺激などの「きっかけ」がある。それは「弁別刺激」とよばれ、この弁別刺激とオペラント条件づけを用いて「学習」の最小単位が定義されている。それを「三項随伴性」とよび、表2 のようにあらわす。

| (A)弁別刺激→(B)行動→(C)結果(強化子・罰子+-) |

この三項随伴性を用いて以降の論を展開していく。

2. 住まい方調査

2-1.犬の食事場所の調査

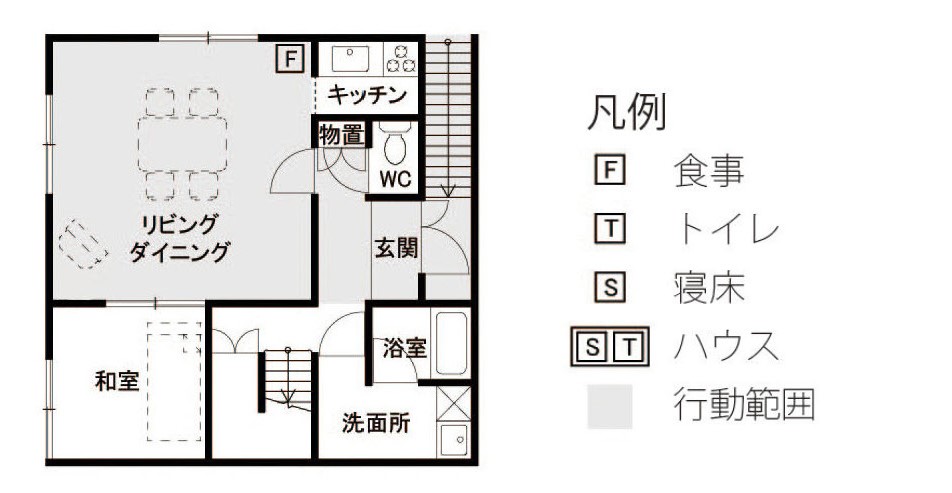

図1 は犬の食事場所の設定として典型的な事例である。人間の生活動線を避けると、このようにダイニングルームの隅に犬用食器が置かれ、そこが犬の食事場所になる。

これは人間の生活上邪魔になる犬の食器類を「避けた」結果であるから、食事場所の設定行動は「負の強化」といえる。忌避的なものは全て嫌悪刺激だからだ。

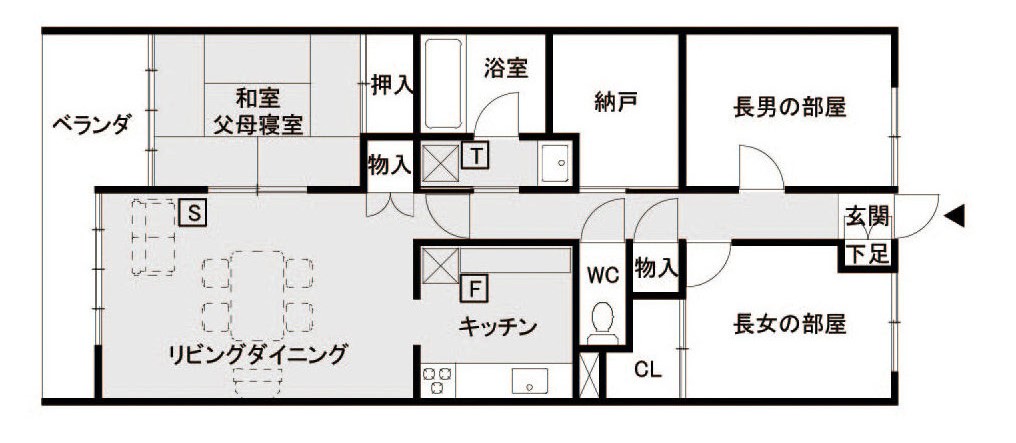

同様の事例は248 件中199 件存在し、また多くの家で犬の食事場所はその位置をキッチンの傍らに据えていることがわかった。これは前述の負の強化を理由としたもののほか、給餌や給水に関する利便性からそのようになったわけで、機能的な空間があらかじめ存在していたわけではない。さらに、図2 のように、キッチンの内部に食事場所を設定している場合には冷蔵庫と食器棚の奥行きの差で発生するおよそ20cm 程度のニッチ状の場所に食器類は置かれることが多い。ここでもまた、図1で述べた負の強化により、偶然できたスペースが食事場所になっていることに留意したい。

2-2.コアスペース

犬には最小単位の縄張りとして「コア」と呼ぶべきものがある。それは食事場所または逃げ込む場所に該当する。逃げ込む場所に関しては室内飼育の場合「ハウス」を用意していればそれになるが、食事の場所を併設する場合が多いので、コア=食事場所と仮定してもよいだろう。犬は自分のコアスペースを守る。コアを外部からの侵入者から守る目的で吠える。来訪者への威嚇の程度やタイミングはその住居の間取りによって変わる。凡例の「F」を見ていただければわかるが、図1の場合はリビングダイニングの1/4 程度はコアに該当するだろう。図2の場合はキッチンとその入り口周辺がコアに該当する。

2-3.問題行動に関する聞き取り調査

飼い主が困っている問題行動の1 位は「過剰な吠え」である。前述のコアを守るための犬の威嚇行為がそれにあたる。そこで248 件中、図1 に近い間取りの134 件と図2 に似通った64 件を比較すると面白い結果がえられた。

3. 吠えと間取り

3-1.玄関がコアに近い間取り

図1 を典型例とする玄関と犬のコアスペースが近い住居では、過剰な吠えが頻繁におこる。宅配や郵便配達の方々がそのターゲットとなる。これは以下のような三項随伴性で説明できる。

(A)配達人の出現 →(B)吠える↑ →(C)配達人の消失

※「↑」は生起頻度の増大を示す

前述のオペラント条件付けにあてはめてみると次のように説明できる。

(A)知らない人が玄関に現れたので、(B)吠えた結果、(C)その人を追い払うことができた。

よって次回も吠えるし繰り返しが起こり、それはエスカレートする。

具体的に書くと、上記の(C)結果により「負の強化」が起きている。また、犬に吠えられた配達人は、サインをもらえれば急いで帰るだろう。その間、飼い主が「静かにしなさい!」などと、吠える犬を大声で叱っていた場合はどうなるか。犬には言語の正確な意味はわからないので、その荒々しい語気から、威嚇ととらえるかもしれない。「自分の主人も一緒に吠えている。もっと吠えなきゃ!」と解釈したなら、犬と飼い主が毎度のイベントとして、一緒に玄関で「ワン!ワン!」とひたすら騒いでいる事になり、それは「正の強化」といえるだろう。日本の家の玄関で毎回繰り広げられる、この望まれない「吠え」の「強化」は、まさに悪循環である。

3.2 玄関がコアから遠い間取り

一方、図2 のようなマンションに代表される間取りでは、玄関とコアスペースが遠く離れ、さらにリビングダイニングの扉を閉ざせば、玄関で飼い主と来訪者との間で交わされるやりとりは、あまり犬に刺激を与えないのかもしれない。その証左として、サンプリングされた64 件のうち、過剰な吠えは12 件にとどまった。

4. まとめ

行動分析学を援用することで、科学的にある程度の妥当性が保証される犬と暮らすのに適した間取りを提案することができる。少なくとも「郵便配達人に吠える犬」に対する問題については、以上のような分析と、それに対応した設計手法が有効に働くだろう。

廣瀬慶二

神戸大学大学院自然科学研究科(建築系)修了

設計事務所ファウナプラス・デザイン代表

中央動物専門学校動物共生科 非常勤講師

2016年度・生活学プロジェクト助成研究

2017年日本生活学会大会梗概より編集

関連記事